Fluide Begrifflichkeit

Gedanken zur Transformation der Sprache im Zeichen der digitalen Bilderwelt

Im vergangenen Jahrzehnt war der Bedeutungszuwachs der digitalen Bilder als Kommunikationsmittel und Kulturtechnik begleitet von zahlreichen Versuchen der Kunstgeschichte, das Wesen der Bilder mit sprachlichen Mitteln einzufangen.

„Diese ‚Bilder‘ durchqueren die Netzwerke nicht als Schnappschüsse, sondern als dynamische Matrizen aus elektronischen Signalen und Datenpaketen. Daraus resultiert die Notwendigkeit, eine andere Sprache zu finden, um über das Bild zu sprechen.“1

Die retrospektive Anpassung der Sprache an eine bereits veränderte Lebensrealität ist ein gängiger Prozess. Sie ist auch im Zusammenhang mit anderen sozialen Umwälzungen in der Menschheitsgeschichte zu beobachten – sei es während der Zeit der Industrialisierung oder jüngst während der Coronapandemie. Technische Bilder verbreiten sich ähnlich exponentiell wie das Coronavirus. Die Dynamik und Ungreifbarkeit dieser Phänomene hinterlassen bei vielen Menschen ein Gefühl der Ohnmacht. Die sprachliche „Begreifbarkeit“ hinkt hinterher. Gleichzeitig tritt die gesprochene und geschriebene Sprache angesichts der digitalen Bilderflut einer digitalisierten Welt insgesamt in den Hintergrund. Dass ein Bild, ob digital oder analog, auf den ersten Blick mehr Informationen als ein Text vermitteln kann, scheint ein Gemeinplatz. „Digital Natives“ bedienen sich dieser neuen Bildersprache wie einer zweiten Muttersprache und werden in den sozialen Medien als Produzent*innen von neuen Bedeutungszusammenhängen tätig. Vilém Flusser weist auf die relativ kurze Zeitspanne in der Menschheitsgeschichte hin, in der lineare Texte als Informationsträger neben dem Bild existierten. Erst seit etwa viertausend Jahren fungieren Texte als Informationsmedium, davor hatte sich der Mensch rein in Bildern ausgedrückt.2 Die uns heute umgebenden technischen Bilder seien jedoch grundsätzlich verschieden zu den „traditionellen“ Bildern, denen das „Imaginäre, Magische und Mythische“3 anhaftet.

Wie unterscheidet sich das digitale Bild von diesen konventionellen Bildern? Das neue Bild setzt sich nicht aus Flächen, sondern Punktelementen zusammen, welche programmiert, kalkuliert und simultan auf einer medialen Oberfläche angezeigt werden. Durch den Vorgang des Prozessierens ist das Bild in einem stetigen Entstehungsprozess. Damit wir das Bild überhaupt wahrnehmen können, müssen die Rechenprozesse ständig im Hintergrund laufen. Diese flüchtigen Neukonfigurationen machen das Bild instabil und manipulierbar. Die Bildinformation passt sich an die jeweilige technische Infrastruktur an und verändert sich je nach Übertragungs- und Rechenkapazitäten. Statt vom Menschen ist die Erscheinung von Algorithmen, der Datenverbindung, Komprimierungsfiltern oder der Art der Grafikkarte abhängig. Unsere gewohnte Wahrnehmung wird durch Bildsprünge, Unschärfen und Verformungen irritiert und transformiert.4

Dieser fundamentale Unterschied zu analogen Bildern, welcher konventionelle Vorstellungen von Bildern untergräbt, führt zur Proklamation einer „Kulturrevolution“. Das digitale Bild verlangt nach neuen philosophischen Denkansätzen: nach einer Ontologie des Werdens, die sich von der Ontologie des substanziellen Seins emanzipiert.5 Kunstwissenschaftler*innen sind in dieser Revolution zunächst rein Beobachtende, denn sie können nur schwer technische Bilder selbst generieren, einsetzen und kontrollieren. Eine retrospektive akademische Versprachlichung täuscht eine digitale Kompetenz vor, welche gleichzeitig für das Fortbestehen der Disziplin essentiell ist. Dass digitale Bilder oft wie traditionelle „Schnappschüsse“ erscheinen und ihre genuine Alterität verschleiert wird, ist ein Skeuomorphismus6, gleich einer Anthropomorphisierung des Aussehens von Roboter*innen. Verantwortlich dafür sind Designentscheidungen von Programmierer*innen der Verarbeitungsalgorithmen, welche die Informationen für die Nutzer*innen „bekömmlich“ machen. Statt einem Bild aus einzelnen Flächen könnten sinngemäß eine „Reihe von alphanumerischen Zeichen“, „Töne“ oder „unverarbeitete binäre Daten“7 erscheinen. Die Sprache führt diese Täuschung fort. Das Wesen der Bilder mit Phänomenen zu vergleichen, die schon vor der Digitalisierung existiert haben, überwindet die verunsichernde Vorstellung einer völligen Zäsur in unserer Kulturgeschichte und versucht eine lineare Entwicklungsgeschichte des digitalen Bildes zu konstruieren. Wenn beispielsweise über die Dokumentationsgenauigkeit von digitalen Bildern diskutiert wird, ist es jedoch problematisch, mit dem historisch aufgeladen Begriff der „Evidenz“ zu argumentieren. Sprechen wir über die Erzeugung von (Schein-)Evidenz mittels digitaler Bilder, so ist unklar, ob damit die Evidenz im Sinne des Beweises (engl.: evidence) gemeint ist, oder auf die Evidenz als visuelle Präsenzerfahrung angespielt wird. Geht es um das Messbare oder die soziale Konstruktion von Evidenz? Historisch ambivalente Bedeutungen eines Begriffs schwingen mit, auch wenn keine genealogischen Zusammenhänge zwischen den Phänomenen existieren.

Eine andere Problematik besteht in der Grundsätzlichkeit der Begriffe. Oft wird im Diskurs zur virtuellen Realität von dem Effekt der „Immersion“ gesprochen. Die überwältigende Erfahrung des fiktiven Eintauchens ist mit vielen anderen historischen Medien verbunden, wie einem historischen Roman oder einem aristotelischen Drama. Statt sich allgemeinen Begriffen zu bedienen, könnte die Besonderheit des Bildes konkretisiert werden, welches vorrangig ein visuelles und nicht synästhetisches Eintauchen impliziert. Gleichzeitig erweitert sich durch die Digitalität des Bildes die Möglichkeit zur Interaktivität und Partizipation innerhalb einer „Immersion“.

Werden wir mit Neologismen und Lehnwörtern einer neuen Wahrnehmungsform gerecht? Auch Bezeichnungen wie „Augmented Reality“ sind missverständlich für das Verständnis der technischen Eigenheit des digitalen Bildes. Auf gewisse Weise bedeutet die Rezeption jedes Kunstwerks eine Erweiterung der Realität der Betrachter*innen. Mit „Augmented Reality“ ist jedoch vielmehr ein Medium gemeint, welches den Nutzer*innen in Echtzeit interaktive dreidimensionale Elemente so vor Augen führt, als seien sie Teil dieser Welt.

Kann es einen sprachlich treffenden Umgang mit digitalen Bildern geben?

Über einzelne Begriffe hinaus kreiert Sprache durch ihre Syntax beim Lesenden lautmalerische Assoziationen. Wie etwa der Rhythmus der Maschinen während der Industrialisierung auf die Sprache in der Literatur abfärbte, sodass sie die Beschleunigung und Versachlichung widerspiegelte, könnte auch die Art der Programmiersprache Einfluss auf den Sprachrhythmus ausüben. Es könnte verstärkt mit Zeilenumbrüchen und Zeichen gearbeitet werden, um Zusatzinformationen einzubetten. Das Ergebnis wäre konkrete Poesie, in der Sprache einen visuellen Mehrwert erhält. Vilém Flusser weist jedoch auf die Eindimensionalität der Zeile hin, aus der die Sprache auch nicht durch einen veränderten Rhythmus ausbrechen kann.

„Es geht um ein Übersetzen von Vorstellungen in Begriffe, um ein ‚Erklären’ der Bilder, ein Zerfasern der Bildflächen zu Zeilen. Also um ein Abstrahieren der Höhe aus den Bildflächen, ein Reduzieren der Bilder auf die Eindimensionalität der Zeile.“8

In diesem Sinne ist die Vertextlichung eine vereinfachende Informationsverarbeitung, welche die Komplexität der Bilder strafft. Eine textliche Beschreibung bedeutet gleichsam ein Einfrieren, was Bildern, die sich fortlaufend neu definieren, diametral gegenübersteht. Wäre eine Loslösung von der Linearität der Zeile zugunsten einer ständigen Neukonfiguration der Begriffe denkbar? Eine animierte „GIF-Datei“ aus verschiedenen Begrifflichkeiten adaptiert die Transformationsfähigkeit und Prozessualität von digitalen Bildern.

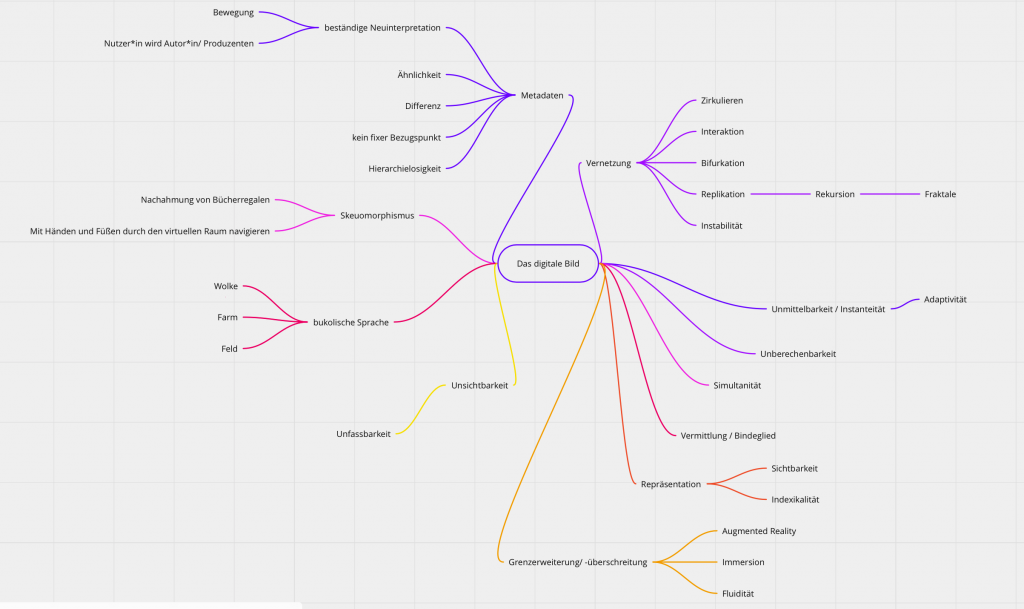

Sollte die Kunstgeschichte mit komplexen Infografiken über das technische Bild reflektieren, statt Reflexionen darüber in lineare Texte zu zwingen? Eine Loslösung von der Eindimensionalität der Zeile zugunsten einer vernetzten „mindmap“, einer Zwischenform von Bild und Text, wäre denkbar.

Solch ein Wandel der Sprache würde uns mit der Alterität der digitalen Sphäre konfrontieren und der Verdrängung der Textform durch die digitale Bilderflut entgegenwirken. Kunsthistoriker*innen würden dann selbst zu Produzent*innen von digitalen Bildtexten mutieren. Würde die Kunstgeschichte vermehrt mit prozessualen und mehrdimensionalen Infografiken arbeiten als mit linearen Texten, so ginge sie jedoch auch über in die Unentschiedenheit und Vorläufigkeit des Digitalen. Diese neue Sprache wäre nicht nur waghalsig, sondern auch vage. Sie würde ihre Struktur und damit Halt spendende Qualität innerhalb der „dynamischen Matrizen aus elektronischen Signalen und Datenpaketen“9 aufgeben.

1 Rubinstein, Daniel: Fotografie nach der Philosophie, Leipzig 2020, S. 16-17.

2 Vgl. Flusser, Vilém: Ins Universum der technischen Bilder, Göttingen 1985, S. 9.

3 Ebd., S. 10.

4 Vgl. Oxen, Nicolas: Instabile Bildlichkeiten, Paderborn 2021, S. 9-10.

5 Vgl. Ebd., S. 10.

6 „Skeuomorphismus“ bezeichnet eine Stilrichtung hauptsächlich im Design, bei der Objekte in ihrer Gestaltung ein anderes Material oder eine Form eines älteren, vertrauten Gegenstandes nachahmen, ohne dass diese durch ihre Funktion begründet ist.

7 Rubinstein, Daniel: Fotografie nach der Philosophie, Leipzig 2020, S. 15.

8 Flusser, Vilém: Ins Universum der technischen Bilder, Göttingen 1985, S. 13.

9 Rubinstein, Daniel: Fotografie nach der Philosophie, Leipzig 2020, S. 16.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.